インタラクティブモード(シリアル通信アプリ)

ここではシリアル通信アプリ(App_Uart)に固有の機能を説明します。共通機能については、TWELITE APPS マニュアル のトップページを参照してください。

TWELITE がスリープしている間はインタラクティブモードを使用できません。

M3ピンをGNDへ接続していないことを確認してください。

表示例

次のような画面を表示します。

[CONFIG MENU/App_Uart:0/v1-05-1/SID=8300051A]

a: (0x67720103) アプリケーションID [HEX:32bit]

i: ( 120) 論理デバイスID [1-100,etc]

c: (18 ) 周波数チャネル(複数可) [11-26]

x: ( 0x03) 送信出力と再送回数 [HEX:8bit]

b: (115200,8N1) UART代替ボーレート [XXXXX]

o: (0x00000100) オプションビット [HEX:32bit]

r: ( 0x00) 役割 [0-3,11-13]

l: ( 1) LayerTree中継レイヤ [1-63]

m: (E ) 通信モード [ABCDE]

t: ( 0x0D0A) 送信トリガ文字 [XX,XXYY]

u: ( 0) 最小データサイズ [0,1-80]

T: ( 0) タイムアウト [0,10-200 msec]

h: (;U;%t;%i;0x%A;%q;%s;<*;%X;\n) ヘッダ書式/ハンドル名

C: ( 0) 暗号化 [0,1]

K: (*CRYPT_KEY_HERE*) 暗号鍵 [16文字]

[ESC]:Exit [!]:Reset System [*]:Extr Menu [:]:AppSel

コマンド

| 設定項目 | 初期値 | 備考 | |

|---|---|---|---|

a | アプリケーションID | 0x67720103 | 32bit |

i | 論理デバイスID | 120 | 親機121,子機1-100,IDなし子機120 |

c | 周波数チャネル | 18 | 11-26 |

x | 送信出力と再送回数 | 0x03 | |

| 再送回数 | 0 | 1-9回、0は無効 | |

| 送信出力 | 3 | 0-3 | |

b | UART代替設定 | 115200,`8N1 | BPSピンで有効化 |

o | オプションビット | 0x00000000 | その他の詳細設定 |

r | 役割 | 0 | 通常0,中継子機1-3,その他 |

l | LayerTree中継レイヤ | 0x01 | |

m | 通信モード | E | A/B/C/D/E |

t | 送信トリガ文字 | 0x0D0A | トリガ文字のアスキーコード |

u | 最小データサイズ | 0 | 無効0, 1-80 |

T | タイムアウト | 0 | 無効0, 10-200ms |

h | ヘッダ書式/ハンドル名 | 参照 | |

| ヘッダ書式 | ヘッダ付き透過モードの場合 | ||

| ハンドル名 | チャットモードの場合 | ||

C | 暗号化 | 0 | 無効0,AES128bit1 |

K | 暗号鍵 | *CRYPT_KEY_HERE* | 16文字 |

各コマンドの詳細を次に示します。

a:アプリケーションID

通信を行う端末はすべて同一の値とします。論理的にネットワークを分離します。

i:論理デバイスID

複数の子機を識別する必要がある場合に設定します。

識別の必要がない、できない場合は120としてください。識別の必要がある場合は、子機は1-100の任意の値に、親機は121としてください。

c:周波数チャネル

通信を行う端末はすべて同一の値とします。物理的にネットワークを分離します。

x:送信出力と再送回数

電波の送信出力と、透過モードおよびヘッダ付き透過モードにおいてパケットを追加で送信する回数を指定します。

b:UART代替設定

BPSピンをGNDへ接続して起動した場合に選択される代替ボーレートを38400bpsから上書きします。

値は9600/19200/38400/57600/115200/230400から選択できます。

BPSピンを開放して起動した場合、この設定は適用されません。115200bpsに固定されます。

BPSピンの状態を無視して強制的に代替ボーレート設定を適用するには、オプションビットの強制的に代替設定を適用を有効とします。

Bit-Parity-Stop 3文字を指定できます。o:オプションビット

32bit の数値を指定します。各ビットに紐付いた設定を有効化できます。

| 対象ビット | 設定項目 | 初期 | A | B | C | D | E |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

0x00000001 | M3の内部プルアップを停止 | 0️⃣ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

0x00000100 | 送信トリガの有効化 | 1️⃣ | ✅ | ✅ | |||

0x00000200 | 新たな入力系列を優先 | 0️⃣ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |

0x00001000 | 応答メッセージを停止 | 0️⃣ | ✅ | ✅ | ✅ | ||

0x00004000 | 重複チェッカの緩和 | 0️⃣ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

0x00010000 | 強制的に代替ボーレートを適用 | 0️⃣ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

0x00020000 | 副ポートへ同時出力 | 0️⃣ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

0x00040000 | 主ポートの切り替え | 0️⃣ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

0x01000000 | LEDを無効化 | 0️⃣ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

0x02000000 | 待機時にLEDを無効化 | 0️⃣ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

r:役割

子機のみ有効です。以下の値を指定します。通常はネットワーク層(LayerTree)を利用しない配送方式を選択してください。

ネットワーク層を利用しない配送方式

0:通常の指定(親機または子機)1-3:中継子機(論理デバイスIDを1-100または120とします)1-3の数値は最大中継段数を指します。最大中継段数まで再送を繰り返す方式のため、中継機の配置や数によっては重複したパケットを中継します。

ネットワーク層を利用する配送方式

書式モードのみ対応しています。

11:親機12:中継機13:子機

l:LayerTree中継レイヤ

中継レイヤの番号です。中継機は中継レイヤ数の上位(より小さい値)の中継機・親機への接続を試みます。役割を12としているときにだけ有効です。

m:通信モード

A:書式モード(アスキー)B:書式モード(バイナリ)C:チャットモードD:透過モードE:ヘッダ付き透過モード

t:送信トリガ文字

透過モードとヘッダ付き透過モードにおいて、指定された文字が入力された際にパケットの送信を行います。 最小データサイズを指定した場合、最小データサイズに達するまでは無視されます。

オプションビット 0x00000100(既定で有効)を指定した際に適用されます。

初期状態では、CRLF によるトリガを有効としています。

u:最小データサイズ

連続して扱うデータの最小サイズを指定します。受信したデータがこのサイズに達するまでは、送信トリガ文字を無視します。

インタラクティブモードでは、バイト数として1-80の数値を指定します。0で無効となります。初期状態では無効です。

T:タイムアウト

最後の入力からパケットを送信するまでの待ち時間を示します。

インタラクティブモードでは、ミリ秒単位で10-200の数値を指定します。0で無効となります。初期状態では無効です。

h:ヘッダ書式/ハンドル名

ヘッダ付き透過モードに対してはヘッダのフォーマットを、チャットモードに対してはハンドル名を示します。

ヘッダ(ヘッダ付き透過モード)

ヘッダ付き透過モードに対しては、ヘッダのフォーマット書式を指定します。

ハンドル名(チャットモード)

相手端末に表示するハンドル名を指定します。

最大23文字です。送信するデータ(80バイト)の領域を消費します。

C:暗号化

暗号化機能の有無を指定します。

AES128bitの暗号化を有効とするには、1を指定してください。

K:暗号鍵

暗号化機能を有効とした場合の暗号鍵を16文字で指定します。

オプションビットの詳細

オプションビットの値の各ビットに紐付いた設定を解説します。

00000001:M3の内部プルアップを停止

TWELITE DIP におけるスリープ設定用のピン M3 の内部プルアップを停止します。

00000100:送信トリガの有効化

透過モードまたはヘッダ付き透過モードにおいて、送信トリガの設定を有効とします。

00000200:新たな入力系列を優先

書式モード(アスキー・バイナリ)、透過モード、ヘッダ付き透過モードにおいて、送信完了前に複数の系列が入力された際、新しいものを優先します。

00001000:応答メッセージを停止

書式モード(アスキー・バイナリ)、ヘッダ付き透過モードにおいて、送信完了時の応答メッセージを停止します。

00004000:重複チェッカの緩和

受信側において、重複チェッカの条件を緩和します。

重複チェッカは、中継などにより重複して届いてしまったパケットを排除するための仕組みです。

100ms以下など短い間隔で送信を行うと、異なるパケットであっても同一のものであると見なされてしまう場合があります(続き番号が異なる場合も含む)。

送信間隔を短く設定する場合や、たくさんの送信機を同時に使用する際は、この設定を有効としてください。

00010000:強制的に代替設定を適用

起動時にBPSピンの入力が Low でなくとも、UARTの代替設定を適用します。

00020000:副ポートへ同時出力

シリアル出力TXの内容をシリアル副出力TX_SUBにも適用します。

00040000:主ポートの切り替え

シリアル入出力TX/RXとシリアル副入出力TX_SUB/RX_SUBを入れ替えます。

中継機能について

通信距離が足りない場合や、障害物があって通信できない場合には、中継機を使用することが有用です。

中継機能を持った端末は、自身が受信したパケットを他の端末へ送信します。

01000000:LEDを無効化

TWELITE STICK や MONOSTICK のLEDを点灯しません。

02000000:待機時にLEDを無効化

待機時にTWELITE STICK や MONOSTICK のLEDを点灯しません。

中継機能の設定

通常は、インタラクティブモードへ入った状態で役割の値を1-3へ変更します。初期値は0で、中継機能を持ちません。

r: set Role (0x0)

1-3の数値は最大中継段数を指します。例えば3を指定すると最大3段まで中継されます。

親機子機の区別をする場合、子機のみ有効です。

設定例

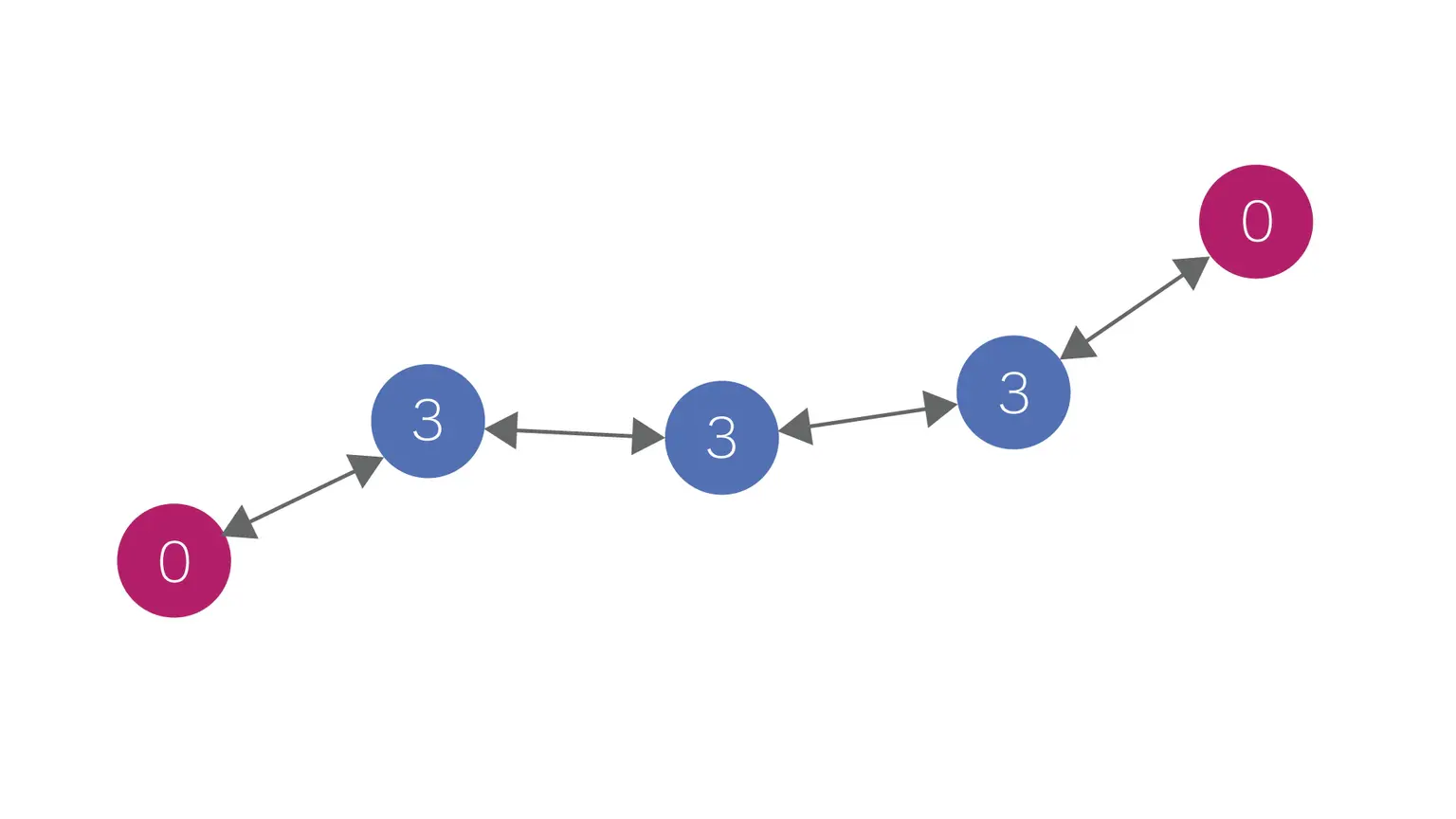

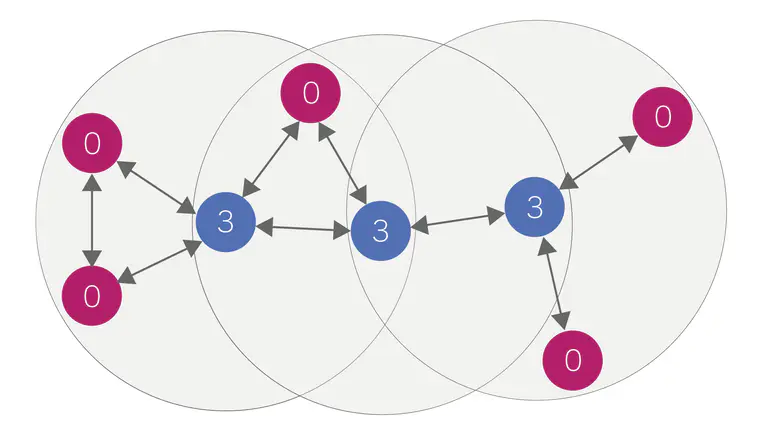

次のネットワーク構成は、赤色の端末の役割を0、青色の端末の役割を3とした場合を示します。

役割の設定による中継の例

赤色の端末を追加すると、赤色の端末同士で最大3段の中継を伴う通信を実現できます。

送信機や受信機を追加する例